― 成長期を経て、“導入の次のフェーズ”へ ―

eラーニング市場は、コロナ禍を契機に急成長を遂げた分野のひとつで、リモートワークやオンライン研修の普及により、短期間で多くの企業・教育機関が導入を進めました。

その結果、市場全体は一気に拡大し、教育のデジタル化が一気に進みました。しかし2025年現在、状況は少し変化しています。

「成長」から「安定」へとフェーズが移り、企業の関心は“導入そのもの”から“どう活用するか”へシフトしています。本記事では、最新の市場データをもとに、eラーニングの現状と今後の展望を整理します。

eラーニング市場の現状:成長から“安定”へ

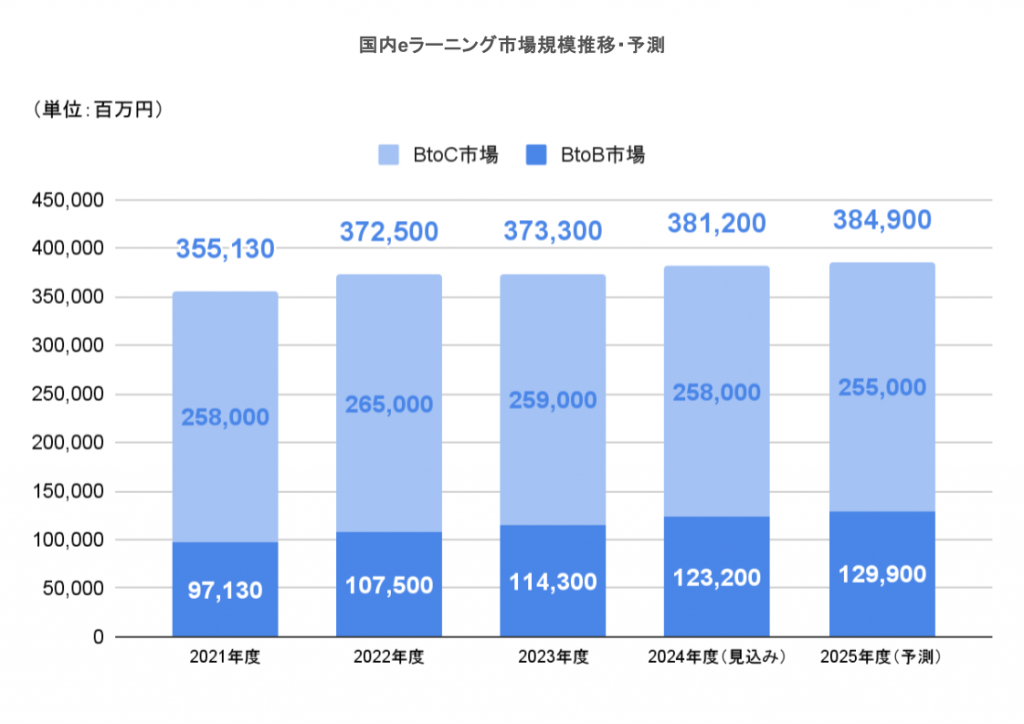

矢野経済研究所が2025年度に行った調査によると、2024年度は前年度比約2.1%増の3,812億円、2025年度は前年度比1.0%増の3,849億円と堅調に成長をしています。

- 引用:「eラーニング市場に関する調査を実施(2025年)」株式会社矢野研究所

eラーニング市場は、新型コロナウイルスの感染拡大によって、対面での教育が難しくなったことで、需要が急速に高まり、2020年度から2021年度にかけて市場規模は急成長しました。

2022年度以降になると、コロナ渦の沈静化から行動制限も正常化し、それに伴い当該市場も「安定期(成熟期)」へ移行したといえます。

成熟市場だからこそ、導入の“再評価”が進む

市場が落ち着いた今、企業の関心は「とりあえず導入する」から「どう活用して成果を出すか」へ移っています。このフェーズでは、以下の3つの観点が重要になります。

(1)eラーニングの効果最大化

単なる「教材配信」ではなく、スキル測定データの分析、学習行動の可視化、研修ROI(投資対効果)の把握などができるeラーニングが求められています。 そのため、市場が落ち着いた今こそ、より高機能・戦略的に活用できるLMSへの要望が増えてきています。

- LMS:Learning Management System(学習管理システム)

しかし、その一方で、高機能なLMSを使いこなせない企業も多く、むしろ現場が使いやすいLMSを求める傾向が増えてきています。

(2)人材育成の基盤

2025年度以降、企業が直面しているのは「リスキリング」と「人的資本経営」への対応です。国の助成金や開示義務(人的資本開示)も相まって、社員教育の体系化が経営課題となっています。

eラーニングは、企業の経営戦略を実現するためには“必要不可欠の仕組みの基盤”になってきたといえます。

(3)コスト最適化・運用効率化

集合研修よりも費用を抑えられ、再利用も可能。成熟市場で価格競争が進んだことで、以前よりもコストパフォーマンスが向上しています。

「導入ハードルが下がった=中小企業でも始めやすい」というポジティブな側面もあります。

eラーニングの成長期と安定期(現在)との違い

以下の比較表は、成長期と安定期(現在)の違いを整理したものです。

| 比較項目 | 成長期 | 安定期(現在) |

|---|---|---|

| 機能 | 配信中心 | 分析・スキル管理・レポート機能が強化 |

| 教育目的 | 研修の代替手段 | リスキリング・DX人材育成の基盤 |

| 運用ノウハウ | 限定的 | 成功事例・テンプレートが豊富 |

| コスト面 | ベンダー依存・価格高め | 競争によりコストパフォーマンスが向上 |

| 導入企業層 | 大手企業中心 | 中小・地方企業にも拡大 |

導入を検討する企業は、ノウハウが蓄積された“安定期の恩恵”を受けられるといえる状況であり、「どのLMSを選ぶか」「どう運用し、成果を出すか」が問われるフェーズに入っています。

今こそLMSを導入すべき理由:学びを“仕組み化”するタイミング

市場が成熟した今こそ、LMSの導入を検討する好機であり、その理由は、「導入ハードルの低下」と「運用ノウハウの確立」により、確実に成果を出せる環境が整ったことにあります。

ここでは、今LMS導入を進めるべき背景を整理します。

企業は人的資本の“見える化”に迫られている

大手企業などは人的資本情報の開示が義務化されたことで、中小企業においても「どのように人材を育てているか」を外部に説明できることが必要になってきました。

LMSは学習履歴やスキルデータを体系的に管理できるため、人的資本の可視化基盤として最適です。 教育投資を「見える形」に変えることができ、企業としての評価も高まります。

国によるリスキリングの後押し

補助金など国の支援制度が充実していることもあり、「リスキリング」はすでに社会的テーマとなっています。しかし、多くの企業では「誰に・どんな学びを提供するか」を戦略的に設計できておらず、場当たり的な育成になっているケースも少なくありません。

解決する手段の一つには、LMSを導入することで、社員ごとのスキルギャップを可視化し、最適な育成計画と効率化が実現できます。属人的だった研修設計を“システムで回せる仕組み”に変えることが、リスキリング成功の鍵となっています。

最適なLMSを選ぶポイント

市場が成熟し、多様なLMSが登場している今こそ、自社に最適なLMSを選定できるかどうかが成果を左右します。価格や機能だけでなく、教育戦略や運用体制に合った仕組みを選ぶことが重要です。LMSを導入する際に押さえておくべきポイントを簡単に解説します。

さらに詳しいLMSの選び方や比較のポイントは、別記事「企業向けeラーニングシステムの選び方のポイントと重視すべき機能」で詳しく解説しています。実際の導入事例や、比較検討時に見落としがちな注意点もまとめています。

(1)目的に合ったLMSか

単に「教材を配信するだけ」ではなく、リスキリング・スキル管理・人材育成計画など、自社の教育目的に合ったカスタマイズ性があるかを確認しましょう。目的を実現できるLMSかどうかが最も大切です。

(2)操作性と運用ができるか

導入後に現場が使いこなせなければ、どんなに高機能でも意味がありません。学習者が迷わず利用できるUI設計、管理者が容易にレポートを出せる管理機能、そして、自社の体制で運用できるかが選定時の重要な判断基準です。

(3)スモールスタートできるか

多くの企業が初期導入でつまずく原因は、「最初から完璧を目指すこと」です。最近のLMSはクラウド型が主流で、小規模から始めて拡張できる柔軟性を備えています。まずは部門単位や特定スキル領域でのトライアル導入から始めるのがおすすめです。

まとめ:eラーニングは「導入の次のフェーズ」へ

eラーニング市場は2025年度に入り、爆発的な成長期を終えて“安定期”に入りました。しかし、それは停滞を意味するものではありません。

むしろ、教育DXの基盤としての重要性はますます高まっているといえます。企業は「効率化」から「戦略的人材育成」へと目的をシフトし、学習データを経営資源として活用できるかどうかが差を生む時代です。

しかし、だからといって高機能なLMSを導入すれば良いという訳ではなく、最も重要なことは、自社にあったLMSを導入するということです。

「どのLMSを導入するか」「学習データをどう活かすか」を設計できる企業が、人的資本において競争優位性を持つことになります。