研修動画を作ろうと思ったとき、最初に悩むのが「どんな流れで進めればいいのか」「どれくらいの期間がかかるのか」という点ではないでしょうか。

実際の制作工程を具体的にイメージできないまま進めてしまうと、社内調整や外注とのやり取りでつまずきがちです。

なお、研修動画の完成形は「どの表現方法(種類)で作るか」と「どれくらい手間をかけるか(品質レンジ)」の掛け合わせで決まります。こちらは他の記事で詳しく紹介しているので、あわせて参考にしてください。

本記事では、研修動画制作の基本的な流れと、種類別のスケジュール目安をわかりやすく整理します。スライド+ナレーション型、実写型、アニメーション型など、動画の種類によって進め方や必要な準備は異なります。

この記事を読むことで、

- 研修動画の種類ごとの制作フローとおおよその期間がイメージできます

- 動画制作の全体像をつかみ、自社に合った進め方の土台を整えることができます

まずは全体像をつかみながら、品質レンジの判断や見積もり相談など、次のステップにスムーズに進める準備をしていきましょう。

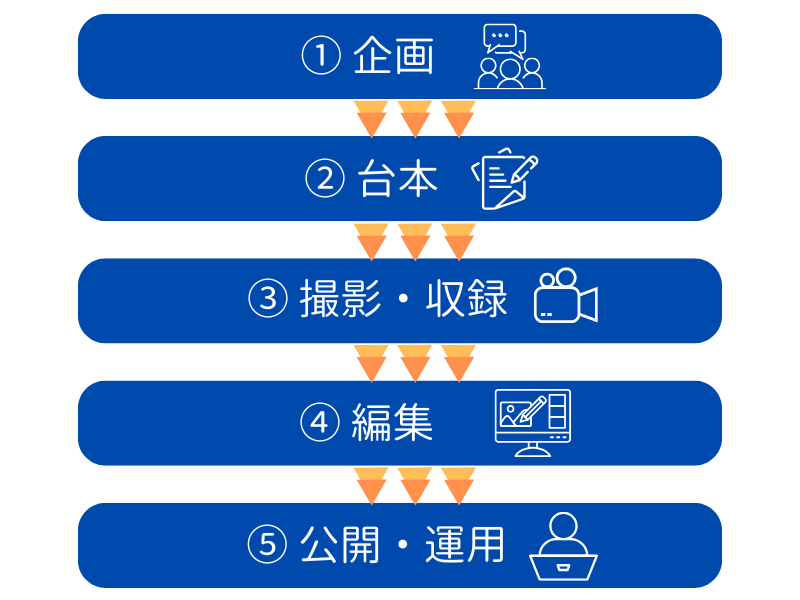

研修動画制作の基本フロー

どの種類の研修動画でも、基本的な制作フローは下記の5つで共通です。

企画→台本→撮影・収録→編集→公開・運用

それぞれ見ていきましょう。

企画

企画は、動画制作の土台を作る工程です。研修動画の目的(例:新入社員のコンプライアンス理解)、対象(誰が視聴するか)、成果指標(例:理解度テストの合格率)、配信チャネル(LMS/イントラ)を決めるのはもちろん、誰がチェックするかや承認のタイミングなどのレビュー体制もここで決めます。言い換えれば、「これから動画を作るため目線合わせをする工程」とイメージすると分かりやすいです。

台本

台本といっても、ただ原稿を作るだけではなく、動画全体の設計図を作る工程だと考えると分かりやすいです。ナレーション原稿を作り、実写型やアニメーション型ではカット割りや映像用台本も作成します。どのシーンをどの順で撮影するかやの指示もここで決めますし、テロップや図解、BGMの使い方や効果音など編集に関わる方針も固めます。

撮影・収録

この工程は「設計図を実際に映像として作り始める段階」とイメージすると分かりやすいです。出演者の調整や撮影場所、機材の準備を行い、実写型なら撮影日を、スライド型ならナレーター収録日を確定し、実施します。ただし、スライド型でナレーションを合成音声にする場合は、人を集めて収録する必要はなく、この工程はスキップできるケースもあります。

編集

撮影・収録した素材をまとめて、完成形に仕上げる工程です。収録した素材をもとに、不要な部分をカットして動画の流れを整理し、テロップや図解を入れて見やすく整えます。さらに、画面構成や映像の切り替え方も調整し、レビューと修正を経て最終版を承認・納品します。

公開・運用

公開・運用は、完成した動画を実際に活用する段階です。LMSやイントラにアップロードし、受講案内やリマインドを行います。必要に応じて、視聴ログや理解度テストを確認して、効果を測ることもあります。

外注先への依頼時の注意点

研修動画制作は、外注先によって「どの工程まで対応してくれるか」が大きく異なります。企画から公開までワンストップで対応できる制作会社は限られるため、契約前には対応範囲をしっかり確認しておくことが重要です。

研修動画の種類別制作フローと期間目安

研修動画の制作は、動画の種類によって進め方や期間の目安が大きく変わります。ここでは、スライド+ナレーション型、実写型、アニメーション型、ハイブリッド型の期間の目安を整理しました。

外注先によって対応範囲が異なることや、品質レンジによって細かい工程は変わりますが、まずは全体像をつかむための参考としてご覧ください。

| 種類 | 標準フロー | 期間目安 |

|---|---|---|

| スライド+ナレーション型 | 企画:動画化の目的や対象、チェック体制を決める 資料整理:既存資料やマニュアル、スライド、参考文献を整理・分類 台本:スライド構成・ナレーション原稿作成、動画全体の設計図を作る 収録:収録場所やナレーター手配、実施(合成音声の場合はスキップ可) 編集:素材のカット・テロップ・図解挿入で完成形に仕上げる 公開:LMSやイントラにアップロード、受講案内・リマインド | 4〜6週間 |

| 実写型 | 企画:動画化の目的や対象、チェック体制を決める 台本:撮影用台本作成、スライドやナレーション原稿も必要があれば作成 撮影:出演者調整、会場確保、機材準備、スケジュールに沿って実施 編集:素材の整理・カット・テロップ挿入で完成形に仕上げる 公開:LMSやイントラにアップロード、受講案内・リマインド | 6〜8週間 |

| アニメーション/モーショングラフィックス型 | 企画:動画化の目的や対象、チェック体制を決める 台本:説明内容や構成を文章化、絵コンテ作成、ナレーション原稿作成 収録:必要に応じて音声を収録 制作(作画):アニメーション作成 編集:素材のカット・テロップ・図解挿入で完成形に仕上げる 公開:LMSやイントラにアップロード、受講案内・リマインド | 8〜10週間 |

| ハイブリッド型(実写+アニメ/スライド) | 企画:動画化の目的や対象、チェック体制を決める 台本:撮影・アニメ挿入の全体構成を決定 撮影+収録:出演者・会場・機材の手配、実写撮影と音声収録を実施 編集(映像+アニメ挿入):素材の整理・カット・図解やアニメを挿入して完成形に仕上げる 公開:LMSやイントラにアップロード、受講案内・リマインド | 10〜12週間 |

研修動画制作の工程別チェックリスト

研修動画をスムーズに制作するためには、各工程でのチェックポイントを押さえておくことが大切です。ここでは、企画・台本・収録・編集・公開の各工程で押さえておきたいチェックポイントをまとめました。

企画段階でのチェック

- 動画の目的や受講対象が明確になっているか

- 成果指標(理解度テストや完了率など)が設定されているか

- 配信チャネルや視聴方法の確認

- レビュー体制(誰が承認するか、タイミング)は決まっているか

- 社内関係者との目線合わせができているか

台本作成段階でのチェック

- スライドやナレーション原稿の内容が正確で分かりやすいか

- 実写型・アニメ型の場合、カット割りや映像用台本が整っているか

- 編集に必要なテロップ・図解・BGM・効果音の方針が決まっているか

- 台本段階でレビューを行い、社内承認を取得

収録段階でのチェック

- 出演者(社内講師など)のスケジュールや準備状況

- 撮影場所や機材の準備が整っているか

- 収録進行がスムーズか(撮影台本通りに進んでいるか)

- スライド型で合成音声を使う場合、収録工程を省略できるか確認

編集段階でのチェック

- 素材の不要部分がカットされているか

- テロップや図解で視覚的に分かりやすくなっているか

- 画面構成や映像の切り替えが意図通りになっているか

- 社内でレビューし、修正指示や承認を行う

公開・運用段階でのチェック

- LMSやイントラへのアップロード確認

- 受講案内やリマインドの実施状況

- 視聴ログや理解度テストによる効果測定

まとめ

研修動画の制作は、動画の種類や品質レンジによって細かい進め方は変わりますが、基本の流れは「企画 → 台本 → 収録 → 編集 → 公開・運用」で共通しています。

各工程で押さえるべきポイントを事前に整理しておくことで、社内での役割分担や承認、外注とのやり取りもスムーズに進められます。

本記事では、種類別の標準フローとおおよその期間を整理しました。次回の記事では、「工程別(企画/台本/収録/編集)×品質レンジ」の視点で、各工程が具体的にどう変わるかを分解して詳しく解説します。

また、制作を進める際には、外注先によって対応範囲が異なる点に注意が必要です。企画から公開まで一括で任せられる制作会社は限られますが、ITBeeなら企画段階から公開までまとめて対応可能です。

進め方や費用感に迷った場合も、まずはお気軽に無料相談をしてみませんか。次のステップへの進め方が、きっとイメージしやすくなるはずです